行政書士

安田 大祐

リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。

[障害者向けサービス]

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の2人目以降が担える業務範囲について解説します。アセスメントや個別支援計画原案の作成など“できること”と、計画説明やモニタリングなど“できないこと”を整理し、制度理解に役立つ情報をまとめました。

今回は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)基礎研修修了者である2人目以降のサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が実際にどこまで業務を担えるのか、具体的に解説します。

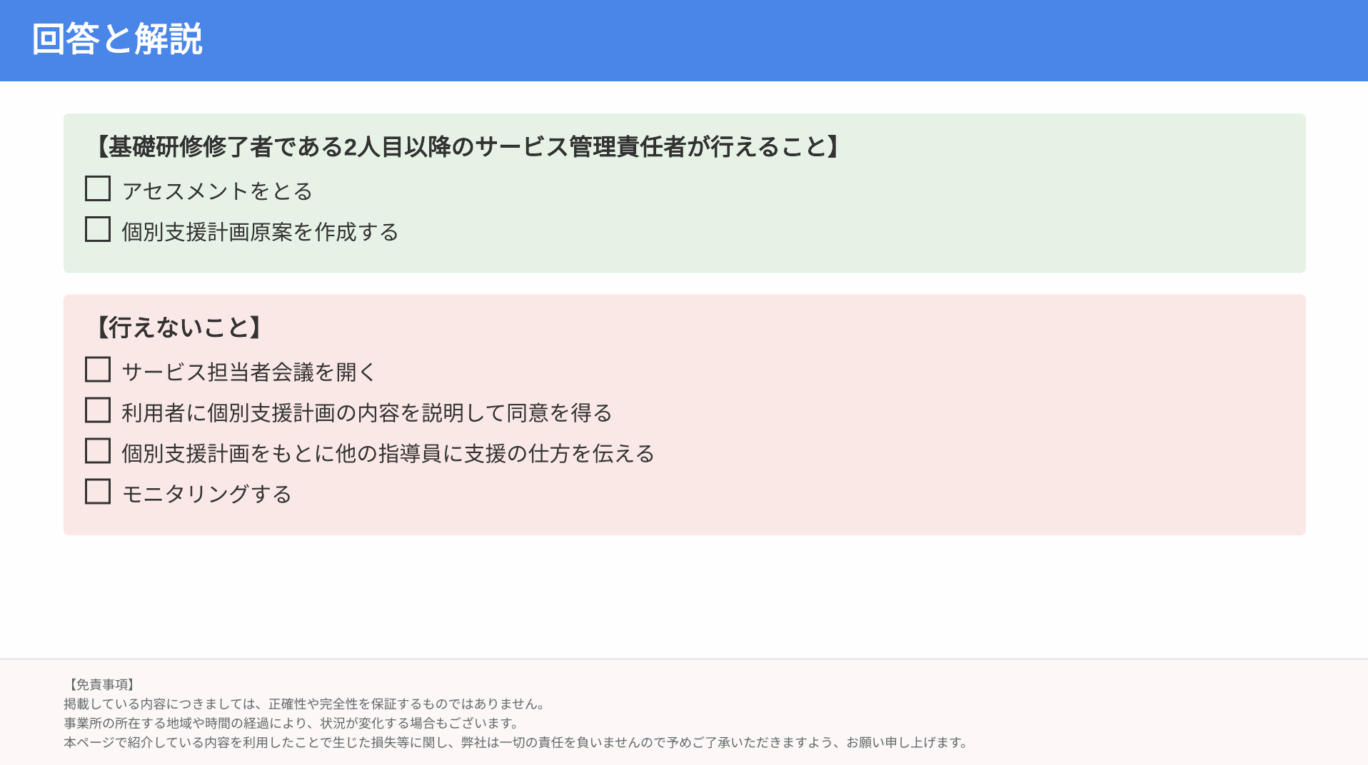

まず、基礎研修修了者である2人目以降のサビ管が行うことができる業務についてです。

・アセスメントをとる

利用者の状況やニーズを把握するためのアセスメントは、2人目以降のサビ管も可能です。実際の現場では、利用者一人ひとりに寄り添い、その人らしい生活や目標に向けて必要な情報収集を行う場面で活躍しています。

・個別支援計画原案の作成

利用者ごとに作成される個別支援計画「原案」の作成も、2人目以降のサビ管も担うことができます。

ここでは、利用者の目標やサービス内容、必要な支援などを整理し、計画のたたき台を作ることが主な役割となります。

2人目以降のサービス管理責任者ができることはここまでです。

・個別支援計画の内容の説明、同意を得ること

利用者やそのご家族に対して個別支援計画の内容を説明し、同意を得る行為は、基礎研修修了者のみでは行えません。

・モニタリング

支援開始後の状況確認や計画の見直しなども行うことができません。

サービス管理責任者の業務は多岐にわたりますが、2人目以降、特に基礎研修修了者の場合は業務範囲に制限があることをしっかり理解しておく必要があります。

個別支援計画の作成に係る部分は、間違えてしまうと個別支援計画未作成減算のリスクもあります。

今後、制度の改正や運用の指針が変わることがありますので、最新情報を常にチェックしましょう。

【免責事項】

この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。

事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。

本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。

対応地域

全国対応(訪問・オンライン)