行政書士

安田 大祐

リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ)代表。北海道大学教育学部卒業後、医療法人での勤務を経て独立。障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援や運営支援を専門としている。趣味は音楽活動や海外バックパッカー旅行。「人生一度、やりたいことをやる!」をモットーに挑戦を続けている。

[障害者向けサービス]

障害福祉サービス事業所では、人員配置基準を満たすことが必須です。本記事では「常勤職員が有給消化で1ヶ月以上不在の場合、常勤としてみなせるのか?」というよくある疑問について解説します。加算算定や運営指導に直結する重要ポイントをわかりやすく整理しました。

障害福祉サービス事業所を運営する中で、人員配置基準を満たすことは必須ですが、かといって余剰の人員を雇い入れることも難しい事がほとんどだと思います。

今回は「常勤職員が退職前に1ヶ月以上有給消化で不在となる場合、常勤職員としてみなせるのか?」というよくある疑問について解説します。

まず、障害福祉サービスにおける「常勤」の考え方を整理しましょう。

常勤職員は、週の所定労働時間が事業所の所定労働時間と同じ、いわゆる「フルタイム」で勤務する職員を指します。

例えば、週40時間勤務が基準の事業所であれば、その時間で働いている職員が「常勤」となります。

雇用形態が正社員かパート・アルバイトかは関係ありません。

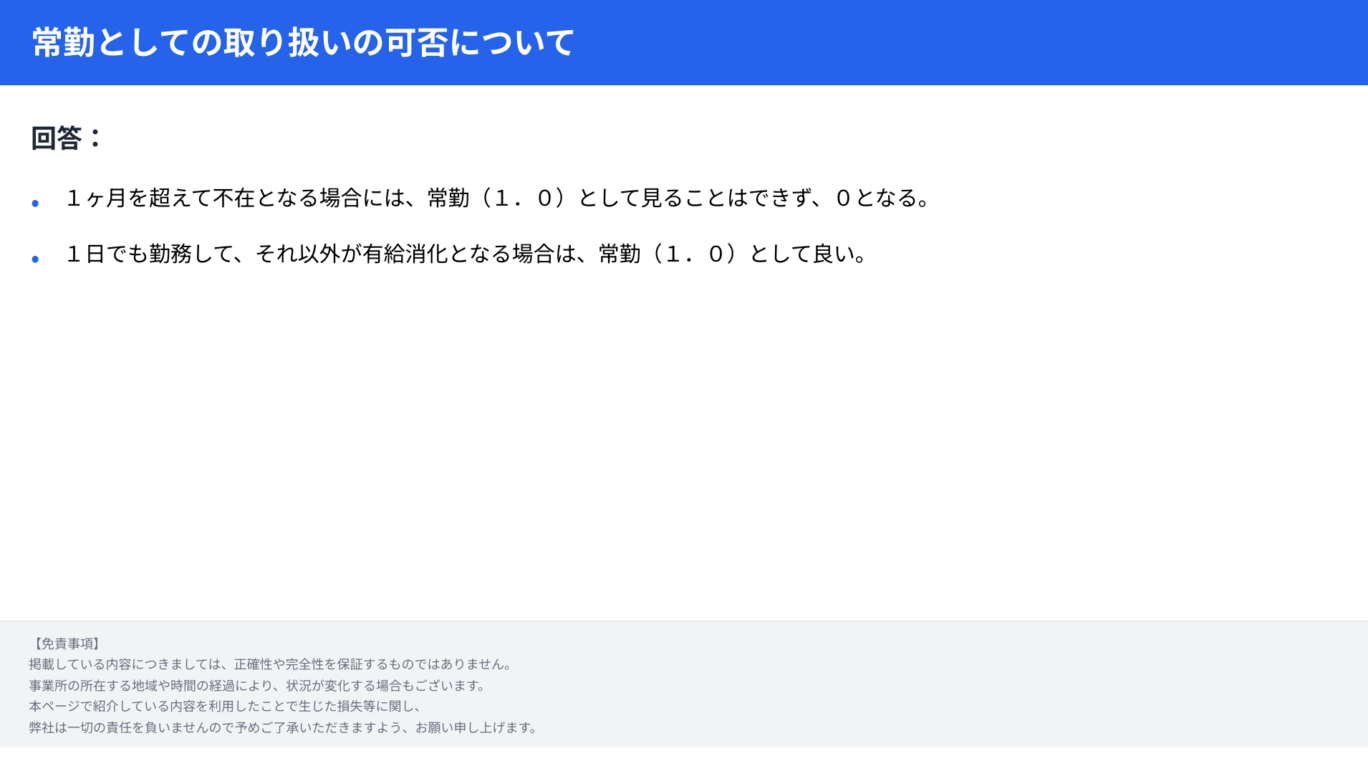

1ヶ月を超えて不在となる場合、その期間は常勤(1.0)としてカウントできず、0となります。

ただし、1日でも出勤があれば、その月は常勤(1.0)として扱ってかまいません。

つまり、1ヶ月丸ごと不在(出勤無し)となる場合、その職員は常勤とはなりません。

有給休暇であっても、実際に勤務実績が全くなければ常勤としてみられません。

一方、1日でも出勤があれば、その月は引き続き常勤職員としてみることができます。

人員配置は運営指導の際に必ずチェックされる重要事項です。

加算の算定要件や人員配置基準を満たしているかの判定に直結します。

「有給消化であって在籍はしているから大丈夫」と思っていても、実際には「1ヶ月以上の不在」で除外になることを把握しておきましょう。

また、職員の退職や長期休業のタイミングによっては、加算が一時的に算定できなくなる可能性もあります。

事前にシフト調整や人員補充の検討を進め、利用者サービスの質や事業の安定運営に支障が出ないよう備えることが重要です。

なお、常勤換算ではなく、物理的に「サービス提供時間を通じて配置」などのような規定の人員配置については、実際に勤務している時間が大事なので、このページの説明とは別の取り扱いとなりますのでご留意ください。

【免責事項】

この記事で掲載している内容につきましては、正確性や完全性を保証するものではありません。

事業所の所在する地域や時間の経過により、状況が変化する場合もございます。

本記事で紹介している内容を利用したことで生じた損失等に関し、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。

対応地域

全国対応(訪問・オンライン)